Je suis né à l'usine

ENTRE L'ENFER ET LE BLEU DU CIEL

L'enfer

En ce frisquet matin d’été, la route qui descend du plateau se dissout dans le brouillard. Un envoûtant bruit de fond traîne sous la chape, en une musique de battements sourds.

Une soudaine irruption flamboyante crève la surface de cet océan de rumeurs continues. De la trouée, elle s’élance en une lueur palpitante qui illumine l’aurore encore confuse. Ces meutes de feux incendient des carcasses et des ossements d’acier. Puis, en une lente dilution sanguine, le linceul se referme.

La côte perd son nom à l’entrée de la ville, dans une odeur prégnante d'œuf pourri.

Des ombres furtives parcourent la ruelle ténébreuse, au macadam luisant et aux murs suintants. La brume matinale habille et allonge, sous les halos diffus des réverbères, la hauteur des maisons.

Des quartiers ensevelis sous la grisaille humide surgissent des chapelets de fantômes qu’une flûte silencieuse conduit le long du canal et agglutine devant la Petite Porte.

Tous les matins, dimanche comme jour férié, tel est le parcours de la première équipe. Celui de « ceux » du plateau qui délaissent les transports en commun pour la tournée matinale.

J'étouffe de cette atmosphère crépusculaire. J'en crève avec cette douleur qui, fidèle au rendez-vous de la Pointeuse, grossit dans la gorge, comprime mes poumons, résonne dans ma tête. « Ça passera », « Faut que ça passe », me disaient les anciens. Par habitude, le métier me pénètre. Mais seuls les muscles l’acceptent. Pas la tête.

Le portier franchi, le même rite apaisant me guide : vestiaire, salut amical, déshabillage rapide, épais bas de laine, bleu de chauffe, chaussures de sécurité. Ma carte une fois pointée, je relève son collègue de l’équipe de nuit du haut-fourneau numéro trois, le plus petit et le plus ancien des quatre.

Sur le chantier de ce navire amarré à quai, chacun occupe sa place et, par ses outils, délimite son territoire. En contrebas du plancher, les poches à fonte attendent sur leurs rails.

À l’abri de sa cabine, Jojo, le gazier, se donne l’assurance d’un accoucheur, domptant le déroulement d’une délivrance sous anesthésie. Devant son panneau lumineux, il court d’un manomètre à l’autre, respectant rigoureusement sa liste de contrôle. Une dernière fois, il autorise le rugissement du monstre et lui insuffle le vent vital. J'ai toujours redouté les affectations temporaires à ce poste, où la concentration, fixée par les aiguilles et les diodes clignotantes, trépane le crâne et le vide de toute volonté d’évasion.

Une sonnerie stridente annonce la coulée imminente. Casqués et revêtus d’amiante, nous sommes prêts.

Sous la couronne porte-vent, au bas de l’ouvrage, la barre à mine, que frappe à la masse le manœuvre algérien et que guide le deuxième fondeur italien, perce la panse ruisselante de la bête. La brèche libère une nauséabonde lave impure. Le canal à laitier draine, par divers bras desservant les poches à scories, cette fusion de gangue et de cendres. Une exhalaison de soufre saisit les gorges.

Plus bas, au niveau inférieur du creuset, je m’active. La foreuse pneumatique du premier fondeur, agité par les trépidations, attaque par saccades hésitantes le trou de coulée, puis en fait jaillir un torrent de feu qui irrigue le chantier couvert. La halle baigne dans une vapeur âcre et immobile. Le paysage n’est plus que ruine d’ocre et de sang.

Cassé et canalisé par de savantes chicanes de sable, l’impétueux jet de fonte incandescente se déverse en autant de fontaines pyrotechniques dans les énormes vasques sur roues où il bouillonne en grosses bulles. Le long de son parcours, la chaleur diffuse sur la plate-forme et condamne tout immobilisme. Une dernière et difficile éjaculation meurt, affaiblie, dans les rigoles. Le monstre ventru, exsangue, lâche sa plaintive flatulence.

Déjà, nous préparons déjà la prochaine saignée, en colmatant de chamotte, tassée à coup de bélier, les orifices de la bête fatiguée, mais toujours menaçante. Jojo alimente le gueulard ouvert de bols alternés de minette, de coke, d’un peu de fondant et de ferrailles qui dégringolent en de retentissants gargouillements d’entrailles.

Pendant le nettoyage des rigoles, le geste précède la pensée. Dans ce travail de terrassement, les barres, pinces et crochets dictent les comportements. De temps à autre, les idées fusent en ordres gémis et se complètent : casser la gueuse, décoller ici, soulever là, interpeller des bras le pontonnier pour guider l’électro-aimant. Pour chacun, il n’est pas question que les copains en fassent plus. Les doigts meurtris par les gants neufs, ils apportent le meilleur d'eux-mêmes. Les corps sont de sueur et de mélasses [mélasse ?] mélangées. Dans les couloirs bornés par les têtes casquées, des charges dangereuses, saisies par les griffes du pont-roulant, survolent le plancher.

Cafetière de trois litres à la main, en fait une cruche à lait reconvertie pour l’usage, le magasinier apparaît sur la passerelle. C’est le signal de la pause.

Du jus dégueulasse, offert à volonté ; chacun se rince les dents et presse le pas vers le vestiaire. Après quelques rapides ablutions d’eau tiédasse, la même qui cache l’arôme du café et relève celle celui de la chicorée, l’équipe se disperse autour de la table de zinc. Des musettes, sortent les casse-croûte enroulés dans le papier-journal de la veille. Sans manières, ils sont lentement engloutis, et les chopines se sifflent à fines goulées. Puis, "grise" roulée pour les uns, "gauloise" ou "gitane" pour d’autres, la parole rompt enfin la monotonie des gestes, se nourrit de propos grivois et se défait dans les volutes de fumée.

De colère rentrée, je suis ailleurs, loin de ces bavardages indispensables, loin des murs poisseux. Le rédacteur en chef de Lorraine-Magazine m'a retourné mon poème, accompagné d’un refus de publication poli et faussement motivé.

J'avais pourtant été prudent dans le choix du thème, tant le magazine gratuit des Maîtres de forges, sous l’étendard d’une apparente neutralité, invite les familles de sidérurgistes à ne pas rêver à des choses impossibles. En quoi mon poème dérangeait-il ? Comment une ode au vent qui chante la magnificence des champs, des arbres, d’un ruisseau, peut-elle troubler des consciences fatiguées ? Mes compagnons de pelle, à qui j'en avais donné lecture, n’avaient retenu que de « jolis mots qui chantent bien ». Seul Gérard, le délégué syndical, m’avait averti : « les patrons sont les maîtres du vent. Sans lui, pas de fonte. Toi, tu le libères, et il se déchaîne en tempête, renversant ces illusoires bottes de paille que sont nos existences. Ils te publieront quand tu seras un chantre de l’épopée industrielle. »

Et le bleu du ciel

D’un pas allègre, j’ignore la remontée du plateau par la route bitumée, sur laquelle peinent et sommeillent les grolles sur la sente des biques, ma tête et mes muscles se réveillent.

À la mi-pente, je reprends souffle, et je survole la rivière souillée et sans vie.

Semblable à un boulevard de terre battue, elle sillonne la vallée. La voie ferrée en contourne les accidents sous un enchevêtrement de grosses canalisations argentées. D’amont en aval s’étire le domaine du fer.

Dans un ciel de nuages blancs arrêtés, les usines crachent leurs fumées sales et jaunes. Elles se tordent à tous les coins de la vallée, d'où s'échappe une rumeur d'océan lointain, coupée par des sifflements de locomotives.

La petite ville, soumise à l’évolution métastatique de la croissance industrielle, s’amasse sur son histoire. Tracées au cordeau, de multiples cités, aux identiques maisons mitoyennes agrémentées d’un carré potager, se greffent sur l’amas des vieux quartiers. À croire ce que l’on voit et devine, usines, logements, économats, hôpital, bibliothèques, tout appartient aux Maîtres. Tout est soumis à leur morale : des êtres mutilés dès leur conception naissent pour eux, travaillent pour eux avec des affinités héréditaires pour certains métiers, meurent pour eux. Se forger un destin personnel suppose transgresser cette implacable loi du déterminisme social.

Ce paysage me jette un miasme empoisonneur.

Lui tournant le dos, je presse le pas sur le chemin d’exploitation de la sapinière. Des oiseaux chantent dans les branches et confondent leurs voix dans un vague et confus murmure. Quelques lapereaux insouciants s’égaillent dans la bruyère.

L’air atone, plein d’une haleine de térébenthine, impose ma deuxième halte.

Assis sur un épais tapis d’épines que la toile rugueuse de mon pantalon rend presque moelleux, le dos calé contre un épicéa à la couronne défraîchie, ma pensée débridée danse une ronde sans fin en lisant les écorces tantôt lisses brun-rouge, tantôt écaillées virant sur le violet.

Le toit vert-sombre calme le mouvement désordonné de mes interrogations. Une espiègle mésange huppée, pendue par les griffes à une haute branche, m’observe.

Sept générations ont transformé les capitaines d’industrie en barons de l’acier. Leur dynastie s’est maintenue en exception à la loi des trois générations : la première crée, la seconde développe, la troisième ruine. Le dernier représentant des Maîtres, médaillé pour ce haut fait d’armes, a emporté au caveau la semence de la lignée masculine.

Si l’environnement détermine toute évolution ou régression, la conjoncture actuelle n’inscrit-elle pas ce patronat paternaliste dans les espèces en voie de disparition ? Des signes avant-coureurs ne sont-ils pas déjà apparus ? Le prodrome ne s’installe-t-il pas insidieusement dans la cité du plateau ? La comparaison avec la prolifération anarchique de la maladie qui balaya mon grand-père quelques années plus tôt me paraissait pertinente. Dès cette époque, j'avais soumis tout mon raisonnement à la méthode médicale, entrouverte par la lecture de Balzac et de Mirbeau. Elle me permettait de diagnostiquer, grâce à certaines associations d’idées, la présence d’un mal pernicieux qui incrustait ses marques dans la pierre comme dans les hommes.

Le fer a remplacé le bois, pour céder lui-même la place à l'acier. Mais l'homme n'est ni de bois, ni de fer, ni d'acier... il n'est que souffrance !

Je me souviens. Le dernier essor de la sidérurgie, mais n’était-ce pas un sursaut de condamné, avait réclamé des bras supplémentaires. Les Bâtisseurs arrivèrent sur de puissants engins à mâchoire géante, se mouvant par des roues au diamètre d’une hauteur d’homme ! Je me souviens de mon effarement de gosse tant la réalité des travaux dépassait les limites de ce que je jugeais possible. Une noria de camions acheminait la terre, le gravier, le sable.

Dans une chorégraphie démoniaque, bouteurs et compacteurs prenaient le relais. C’est ainsi que de la terre à blé germèrent les HLM, en un tour de grue.

L’épidémie touchait également les autres vallées. De bizarres constructions en forme de blocs horizontaux avaient surgi au nord de deux seules rues parallèles de la cité du plateau. Elles dominaient les basses maisons, étalées de leur jardin. Sept tours s’édifièrent en quelques étages pour parquer les familles nombreuses de la dernière vague d’immigration italienne. Venant de Calabre ou de Sicile, une rumeur de les accusant d’être des voleurs les précédait, qui épargnait pourtant le Nord-Africain, au même teint basané, mais vivant en foyer.

Je me lève en jurant : « Nom des dieux. Tout est illusion. Est-il juste que l’homme doive tant peiner pour uniquement survivre et devenir son propre ennemi ? »

Soudain, jaillissant de nulle part, un autour des palombes fonce, par en une brutale accélération, vers un buisson agité, quand un roulement de tonnerre du laminoir accompagne les cumulus roux qui couvrent l'aciérie.

Titulaire, en 1965, d'un CAP de fondeur de haut-fourneau. Dans ce texte, j'avais été affecté au Haut-Fourneau 3 de Moyeuvre, appelé le M3.

Moyeuvre (la grande comme la petite) est un personnage

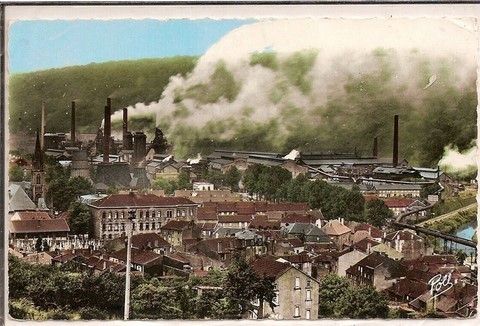

Cette photo est l'histoire d'une ville lorraine. Moyeuvre-Grande a été l'épicentre d'une région soumise à la sidérurgie, à partir des vallées de l'Orne et de la Fensch. Tout comme Joeuf, Homécourt ou Villerupt en Meutrhe-et-Moselle, elle a été exploitée à mort, sinistrée puis abandonnée. Une classe ouvrière pressurisée, lâchée, mise au rancard, humiliée, qui mourrait plus surement de la bronchite jaune que de vieillesse.

Là-dessus, en février 2014, une poignée de femmes et d'hommes pour qui les valeurs ouvrières, solidarité, goût de la belle ouvrage, sont restés vivantes, ont fait émergé l'idée populaire d'un "Peuple Président".

René BOHR, 93 ans,était de de ceux-là : il a été un soutien de la première heure ! Son fils, Yves Bohr, dont tout le monde aura compris qu'il n'est pas son père, a pris cette photo car René craignait de ne plus être là, lors de ma prochaine visite ! René nous a faussé compagnie le 12 mars 2020, 4 jours après mon départ. En son hommage, j'ai décidé d'installer mon bureau de l'amitié au Cyrano Bar., tout en établissant le "restaurant Franzetti " comme lieu officiel de nos rencontres locales.

Notre "rêve" est de favoriser la restauration de la "source d'eau chaude" du Pérotin, à Moyeuvre-Petite.

Fernand Bordin, ancien gendarme et militant des droits de l'Homme

Nous avons souvent échangé sur l'histoire "non écrite" de Moyeuvre, entre 1939 et 1945. Celle que nous connaissions n'était qu'un récit "arrangé" pour faire oublier !